La Tragedia de la muerte de Atahuallpa de Jesús Lara,

historia de una superchería literaria

César Itier (Institut National des Langues el Civilisations Orientales. Paris-Francia).

Publicado originalmente en: Anuario de estudios bolivianos, archivísticos y bibliográficos. Sucre (Bolivia), Ediciones Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, N°15, 2009, pp. 215-229]

En varios pueblos de Bolivia y Perú se representa cada

año la captura y ejecución de Atahuallpa por

los españoles como parte de las celebraciones del santo patrono de la

localidad. Si bien algunas de estas

representaciones son puramente gestuales e incluyen batallas fingidas, la

mayoría de ellas consiste en una verdadera obra de teatro, siempre bilingüe

-los Incas se expresan en quechua y los españoles en castellano-. Suelen incluir también cantos corales de

mujeres -las pallas o ñustas- y muchas veces, danzas. Aunque en algunos casos distintos pueblos

representan variantes de una misma obra, las "muertes de Atahuallpa"

forman un conjunto de piezas distintas sobre un mismo tema, que no se derivan

de un prototipo común. Todavía no es

mucho o que se ha avanzado en el conocimiento de la historia del teatro andino

(1) y no sabemos aún cuándo nació ni cómo se difundió en los pueblos de Bolivia

y Perú la costumbre de dramatizar durante los festejos patronales, los

acontecimientos de Cajamarca. Es de

advertir sin embargo, que no se conoce por el momento ninguna fuente anterior a

inicios del siglo XVIII que mencione la existencia de tales representaciones(2). También hacen falta estudios etnográficos

que permitan entender cómo los diferentes sujetos o grupos sociales partícipes

de estas fiestas entienden las representaciones.

Las interpretaciones que se han ofrecido de aquel

fenómeno histórico varían mucho según la o las version(es) sobre la(s) que los

estudiosos han centrado su atención: los análisis que se han hecho de las

variantes efectivamente escenificadas en los pueblos revelan su parentesco con

los combates hispanos de "moros y cristianos" al mismo tiempo que con

los géneros áureos de la comedia y el auto sacramental(3); en cambio, quienes

han tomado como versión prototípica la famosa Atau Wallpaj p'uchukakuyninpa wankan o Tragedia de la muerte de Atahuallpa, publicada por el poeta y

ensayista Jesús Lara (1898-1989) en 1957(4), ven en el teatro andino de la

muerte de Atahuallpa el resto de una tradición dramática de origen

prehispánico(5). Cabe recordar que no se

conoce manuscrito alguno de Tragedia,

ni siquiera bajo la forma de una transcripción paleográfica. En la presentación de su edición del texto,

Jesús Lara hace un relato novelesco de cómo el manuscrito llegó a sus manos: le

fue ofrecido a la venta en 1955 por un comerciante venido de una lejana

provincia del departamento de Potosí(6), Lara no lo pudo comprar ni hacer

comprar por la universidad de Cochabamba, fotografió solamente sus primera y

última páginas, reproducidas en su edición de 1957, y transliteró directamente

el resto según el sistema gráfico establecido por el Congreso Indigenista de La Paz en 1954. Luego el dueño del manuscrito desapareció y

nunca se volvió a saber de él. Por otra

parte, Tragedia se distingue de todas

las demás versiones conocidas por el hecho de ser monolingüe -los personajes

españoles no hablan sino que se limitan a mover los labios- y carecer

prácticamente de préstamos del castellano.

Según Lara, esta obra hubiera sido compuesta por un sabio inca

sobreviviente a la conquista, de acuerdo a las pautas del teatro incaico. Se habría conservado con relativa fidelidad a

través de una serie de copias que desembocaron en el manuscrito que Lara dice

haber encontrado en 1955 y que está fechado en Chayanta en 1871. Para él, Tragedia reflejaría con mayor

fidelidad que cualquier otra versión, un prototipo indígena del siglo XVI, y

las representaciones folklorizadas que existen en la actualidad se derivarían

todas de esa obra primigenia.

En un artículo publicado en el año 2000, he presentado

las pruebas textuales de que Tragedia

es una falsificación hecha por el mismo Lara y que, por lo tanto, no puede ser

tomada en cuenta en el debate sobre el origen histórico y cultural de la

tradición de las representaciones de la muerte de Atahuallpa. Mostré en particular que, pese a exhibir un

gran purismo léxico, Tragedia está

redactada en un quechua muy profundamente interferido por el castellano, tanto

en sus estructuras sintácticas como semánticas.

Quien compuso esta obra la pensó en español. El análisis filológico que llevé a cabo me

permitió identificar los textos que Lara ensambló y transformó para redactar Tragedia:

- Tomó como base el manuscrito de una versión que se

representaba en el pueblo de Santa Lucía (provincia de Cliza, dept. de Cochabamba)(7).

- Completó esta base con extractos de la pieza que se

representaba en Toco (prov. de Cliza, dept. de Cochabamba). Estos extractos habían sido incluidos por Mario Unzueta en su novela Valle (1945),

aunque solamente en traducción española, y Lara los retradujo al quechua.

- Tragedia

también se vio enriquecida con la adpatación de algunas partes del famoso

Ollantay, en el que Lara veía una obra dramática precolombina pero del que

sabemos ahora que fue escrito en 1782 por el cura cuzqueño Antonio Valdez(8).

Tragedia

es

pues, un "patchwork" en que se mezclan préstamos textuales,

restituciones, traducciones y composiciones.

Entonces ¿Jesús Lara falsario?

Con el objetivo de entender lo que representó para Lara el acto que hoy

nos aparece como una falsificación, examinaré aquí el contexto histórico y

personal en el cual escribió Tragedia.

Lara

y el espejismo de la existencia de un teatro incaico

Jesús Lara se formó intelectualmente en el momento de

mayor auge de la corriente ideológica hoy conocida bajo el nombre de "indigenismo": las

décadas de 1910 y 1920. El Perú fue

probablemente el país donde esa

corriente alcanzó mayor desarrollo.

Conscientes del papel que desempeñan las literaturas en la consolidación

de identidades colectivas, varios intelectuales cuzqueños asumieron el reto de

promover una literatura nacional en quechua -las élites andinas eran en aquel

entonces bilingües-. A inicios de la

década de 1890 empezaron a escribir y a

hacer representar obras dramáticas en dicho idioma en el Cuzco: en cinco

décadas se creó más de un centenar de dramas quechuas de temas incaicos que

dieron lugar a miles de representaciones(9).

El Cuzco conoció entonces, aunque en forma efímera, "la hora de los

renacimientos" por la que habían pasado en la segunda mitad del siglo

anterior, muchas de las culturas y lenguas rurales de Europa.

Al tomar como modelo el drama quechua Ollantay, que creían prehispánico, los

quechuistas cuzqueños pretendían continuar y desarrollar la tradición cultural

y lingüística incaica, cancelando el paréntesis colonial. Tenían una confianza absoluta en que la erudición

histórica, cierta inspiración en la tradición oral, la fidelidad al modelo

ollantino, su dominio de la lengua y el hecho de compartir con los indígenas y los Incas lo que

llamaban "el espíritu de la raza", les permitiría producir una literatura auténticamente

incaica, es decir, escribir las obras que los incas hubieran podido crear si la Conquista española no

hubiera interrumpido el desarrollo autónomo de su cultura. Por esta razón estas obras dramáticas fueron

conocidas en su época como "dramas incaicos". Esta fe los llevó no pocas veces a coquetear

con lo apócrifo, aunque nunca con intenciones engañosas. Mariano Rodríguez por ejemplo, subtituló Ima Sumac (1900) como "Drama original

incaico del siglo XIV".

Este impulso cultural alcanzó su mayor intensidad entre

1913 y 1921, época en que compañías cuzqueñas realizaron giras muy exitosas a

Puno, Bolivia, Arequipa, Lima y el centro del Perú. En 1917 Jesús Lara, aún adolescente, tuvo la

oportunidad de asistir a una representación de Ollantay en quechua, dada por una compañía cuzqueña en el Teatro

Achá de Cochabamba(10). Más tarde,

relataría esta experiencia decisiva en la emergencia de su vocación

indigenista:

Poco tiempo después hubo un

acontecimiento de singular importancia para mi vida intelectual, una revelación

que me señaló el camino que me debía llevar a descubrir un mundo celosamente

soterrado, primero por nuestros colonizadores españoles y en seguida por sus

herederos de la República. [...] Decir que [el espectáculo] me pareció

maravilloso no expresaría ni aproximadamente la verdad. Me sentí transportado a un mundo inverosímil

en el que los personajes de excepcional jerarquía hablaban un quechua

majestuoso y opulento. No había en el mundo

una madre más amorosa y comprensiva que la qoya Anawarki, ni una mujer que

amase con tanta intensidad, con tanta pasión, como Kusy Q'oyllur, ni un padre

tan inflexible y tonante como el Inka Pachakútij, ni un enamorado como Ollanta,

que contrariado en sus pretensiones y sintiéndose capaz de demoler montañas, le

declaró guerra al imperio. Y los arawis,

cuya belleza tan acabada solo por un gran poeta pudo haber sido obtenida, y su

música tan tierna, tan dulce y tan doliente al mismo tiempo, que parecía fluir

de mi propio corazón.

Esta revelación trazaría el rumbo de su vida posterior:

Sumido en profundas

reflexiones salí del teatro. "He

aquí -me decía- que mi raza no es ni fue tan poco dotada ni tan miserable como

la consideran los que creen que llevan sangre azul en las venas. Este drama es todo un monumento y asimismo un

testimonio. Un pueblo que dejó una

creación como ésta ha tenido que llegar a un muy alto nivel de civilización,

[...] el Ollanta me sacudió de tal modo,

que tenía la impresión de un zangoloteo sísmico que hubiese echado al aire un

cosmos maravilloso por siglos dormido bajo tierra. Y decidí vivir para ese mundo, explorarlo,

establecerme en él, y si llegaba el caso, explotarlo (11). [el subrayado es

mío]

En una entrevista dada en 1978 explicó más detalladamente

cómo esta experiencia lo llevó a iniciar pesquisas sobre el teatro incaico:

Vi que el Ollanta era una obra formidable. Y si era de mis antepasados -yo me he creido

siempre más indio que español-, me pareció algo extraordinario. Me dije que si los incas compusieron una obra

como ésta, han debido componer otras muchas y ese pueblo ha debido ser un gran

pueblo, sumamente evolucionado, porque

el teatro aparece cuando el pueblo ha llegado a una altura considerable.

Desde entonces comencé a inquietarme, a buscar documentos, a buscar

libros. Años después fui nombrado

Director de la Biblioteca Municipal. A

esa biblioteca le debo todo. Allí

encontré los Comentarios Reales de Garcilaso de la Vega; devoré la obra y saqué

mucho provecho. Encontré que los incas

tuvieron teatro y muy desarrollado(12).

Lara recibió el impacto directo de la dramaturgia

quechuista cuzqueña, y compartió ciegamente la fe intensa de los cuzqueños en la autenticidad

incaica de Ollantay. Nacido en una

familia mestiza rural pobre, Lara destacó muy joven por su excepcional

sensibilidad literaria. En una sociedad marcada

por un fuerte racismo, sintió que la existencia de una obra como Ollantay lo reivindicaba en primer lugar

a él. Esta convicción de que el

patrimonio literario incaico confería dignidad a quienes podían aparecer como

sus herederos, se articuló finalmente con su militantismo político a favor de

los campesinos andinos de Bolivia. En

una entrevista que le hizo Josep Barnadas en 1978 contó que decidió escribir su

libro sobre la poesía quechua, publicado en 1947, a raíz de una conversación

con el poeta argentino Arturo Capdevilla, en la que el escritor boliviano

fracasó en demostrar a su colega porteño que los indios no eran una raza

inferior porque habían producido una gran literatura, en particular en su época

de mayor desarrollo cultural, el Tahuantinsuyo.

Las pesquisas de Lara estuvieron guiadas ante todo por una voluntad de

demostrar, mediante la historia literaria, una verdad: Los "aborígenes no

eran una raza inferior. En la misma entrevista explicó que:

Veía que el indio de mi

tierra vivía oprimido y menospreciado, y no faltaban quienes sostenían que él

no tenía pasado ni futuro y que su destino era seguir sirviendo a la clase

dominante. Yo sabía que no era así y

me propuse demostrar que el indio tuvo un pasado esplendoroso. De este modo escribí La poesía quechua, La

literatura de los quechuas y La

cultura de los Inkas. [el subrayado es mío]

Éste fue el contexto de fe y militancia en el que Lara

"descubrió" Tragedia. Sus

trabajos sobre la literatura quechua deben situarse dentro del contexto del

indigenismo de su época de formación, para el cual la existencia de un teatro

inca es un elemento clave de la demostración del alto grado de cultura que

habían alcanzado los pueblos andinos en la época de los incas. Lara sigue la tradición de su tiempo al

elegir esta esta manera de afirmar una identidad cultural.

Formación

de un horizonte de espera para Tragedia

La publicación de Tragedia

en 1957 interviene en un momento particular de la investigación sobre lo que se

venía llamando desde el siglo anterior "la literatura incaica". En la segunda mitad del siglo XIX, el entusiasmo suscitado por el encuentro del Ollantay creó una expectativa por encontrar

otros dramas indígenas antiguos. Autos

sacramentales y comedias quechuas como El

hijo pródigo, Usca paucar y El pobre

más rico, de los que por entonces circulaban manuscritos, por ser obras claramente

cristianas, no podían satisfacer esa demanda de autenticidad autóctona, y de

hecho, no fueron publicadas hasta muchos años más tarde. En el capítulo de su Gramática dedicado a la literatura vernácula, el peruano José

Dionisio Anchorena había mencionado la existencia de un drama quechua sobre el

tema de la muerte de Atahuallpa(13). El

dato llamó la atención de Gavino Pacheco Zegarra, editor y traductor de Ollantay al francés, quien reprodujo la

información proporcionada por Anchorena(14). El filólogo alemán Ernst Von

Middendorf buscó la obra en vano(15).

Hacia 1900 Adolfo Vienrich asistió en Tarma a una representación popular

bilingüe conocida en esa ciudad como "Pantomima los Incas", cuyo tema

era la captura y muerte de Atahuallpa.

La describió y transcribió los coros en quechua en sus Azucenas quechuas (1905), opinando que

la obra era de origen incaico(16). En 1942

José María Benigno Farfán publicó un hermoso poema quechua anónimo sobre el

tema de la muerte de Atahuallpa, Apu Inka

Atahuallpaman. Muy probablemente influido

por la convicción que se había creado de la existencia de un drama autóctono

sobre la muerte de Atahuallpa, advirtió que "esta pieza parece un

fragmento de un drama"(17). Aunque

este texto, que procedía del cantoral de un músico cuzqueño, presenta una

factura erudita típica el siglo XIX, tanto J.M.B. Farfán como José María

Arguedas creyeron que era una joya "del espíritu lírico de la población

indígena del Perú"(18). En el

Congreso de Peruanistas de 1951 -al que asistió Jesús Lara-(19), Teodoro

Meneses reveló haber encontrado ocho años antes el manuscrito de un drama quechua

procedente de la sierra central del Perú, titulado La muerte de Atahuallpa y

fechado en 1932, que publicó muchos años después(20). Prudentemente, Teodoro Meneses no se pronunció

sobre el origen histórico cultural de la obra, pero el anuncio de su hallazgo

contribuyó a que creciera la expectativa alrededor del misterioso drama. Por fin, en 1955, Clemente Balmori publicó el

primer texto vinculado a la tradición dramática de la muerte de

Atahuallpa. El libreto había sido

encontrado en Oruro en 1942 por la profesora Ena Dargan, y a pesar de que la

mitad de él estaba en español, Balmori no dudó que era de origen

prehispánico. Cuatro años después del

Congreso en que Teodoro Meneses revelara haber encontrado un manuscrito de la

"muerte de Atahuallpa", y unos meses después de la publicación del libro

de Balmori, en un momento de gran expectativa por encontrar nuevos testimonios

de esa reliquia del teatro de los incas, Lara "descubrió" Tragedia.

Lara,

inventor de una literatura quechua prehispánica

Ya en La poesía

quechua (1947), Jesús Lara dejó ver que se habían borrado para él las

fronteras entre deseo y realidad. En ese

momento, Tragedia aún no había llegado a sus manos, y no conocía de la obra más

que la descripción y traducción al castellano de algunos fragmentos que

publicara Mario Unzueta en su novela Valle

en 1945. Sin embargo, dejó escapar

algunas afirmaciones que muestran que el texto quechua ya había cobrado

existencia para él: "el poema se halla compuesto en un quechua de asombrosa

pureza"(21). "Este poema se presenta pues, como el testimonio que

hacía falta, por su carácter de inobjetable, para probar en última instancia la

existencia de una gran cultura poética entre los quechuas

precolombinos"(22). "Si bien

no han llegado hasta nosotros muchas obras mantenidas en su pureza e integridad,

a la manera de Ollántay y de Atawallpa, en cambio hay testimonios

suficientes que prueban que el teatro era un arte muy conocido entre los indios

de la era precolombina"(23).

"El lenguaje, la técnica y la esencia del poema pertenecen íntegramente

al pueblo quechua. La obra nació antes

de que los invasores hubiesen atrapado en el cepo de su intervención al

espíritu del indio"(24). Poco

importaba que no conociera todavía ningún texto quechua de la obra, ni siquiera

un verso de ella. La traducción parcial

de Unzueta le permitía imaginar el original con toda precisión. Sólo le quedaba a Lara dar una existencia concreta

a la obra que había cobrado realidad en su mente. Cuando a inicios de 1955, inmediatamente

antes de "encontrar" el texto de Tragedia. C. Guardia Mayorga le prestó su copia de la

versión de Santa Lucía, Lara pensó en hacer una edición de la misma. Pero como

lo explica en una entrevista de 1978, no se resolvió a publicar un texto cuyo

quechua estaba lleno de préstamos del castellano:

Me lo prestó y yo me lo

copié. Lo fundamental de la obra estaba

en el manuscrito, pero muy intervenido por el castellano, y en ese estado no

merecía ser publicado. No sabía cómo

preparar la edición hasta que ocurrió otro incidente [el encuentro con el

misterioso comerciante potosino]. (25)

En efecto, Lara pensaba que el único quechua que merecía

interés era el "quechua puro" de los incas:

[José María] Arguedas era

partidario de conservar tal como se había dado el quechua mestizo, en cambio yo

era partidario de devolverle sus valores antiguos, sus valores clásicos, y de

depurarle de todo castellano que

introdujeron los colonizadores y después los criollos(26).

Al preguntarle un entrevistador por qué no había

traducido sus obras al quechua, Lara contestó:

No lo he hecho por el

siguiente motivo: tendría que traducirlas al qheshwa primitivo, al qheshwa verdadero, al qheshwa puro; pero entonces

nadie me entendería. El qheshwa de ahora está deformado completamente. Suelo estar en contacto permanente con los

indios, pero cuando les hablo en el qheshwa

que yo sé, no me entienden. Ellos

hablan el qheshwa mestizo(27).

Por lo tanto, Lara se encontraba ante un dilema:

pretendía saber el quechua "verdadero" pero no podía escribir en él sus obras literarias, pues el

público quechua hablante de su tiempo no las hubiera entendido. Tragedia le ofrecía la oportunidad de

concretizar su competencia lingüística: le "devolvería" a una obra

quechua su primitiva pureza, la "depuraría" del castellano

introducido por el colonizador y restituiría lo "fundamental" de

ella. Porque vendría acompañada de una traducción,

esta obra restaurada y destinada a un público académico no sería, como lo

hubiera sido una novela en quechua "puro", un fracaso comunicativo. La publicación de Conquista en 1955 y el manuscrito que le prestó Guardia Mayorga ese

mismo año, le acababan de proporcionar los elementos que le faltaban para dar

una existencia tangible a la obra que había imaginado tan apasionada y concretamente al leer Valle unos años antes. Lo confirma un hecho singular: Jesús Lara le

devolvió a Guardia Mayorga un texto que en realidad, no era el que éste le había

prestado(28). Si no quiso que el

manuscrito de Santa Lucía se conociera [como era originalmente] fue sin duda porque fue el punto de

partida de su fraude.

En realidad, la elaboración de Tragedia prolonga y amplifica los procedimientos a los que acudió en La

poesía quechua (1947) y en La literatura de los quechuas (1961). El ensayista cochabambino incluyó en estas

antologías los textos rituales contenidos en las crónicas de Cristóbal de

Molina [El Cusqueño] y Juan de Santa Cruz Pachacuti, que habían planteado difíciles problemas

de lectura a quienes habían intentado editarlos y traducirlos, así como los

cantos incluidos en la Nueva Coronica

de Felipe Huamán Poma de Ayala. Tales

como los editó, estos textos -sobre todo los de las dos primeras crónicas-

tienen poco que ver con los originales. Lara

se enfrentó en efecto, con dos tipos de problemas de lectura: los que

engendraron los errores de transcripción que presentaban las ediciones a su

disposición (pues no tuvo acceso a los manuscritos originales) y los que se debían a las diferencias

existentes entre el quechua cochabambino moderno -su variedad- y la lengua de

los textos -quechua cuzqueño del

siglo XVI-. Un texto refleja en principio

una lengua, una variedad dialectal o una

etapa en el desarrollo de aquéllas, de modo que la interpretación de cualquier texto

antiguo requiere definir la lengua en la que está redactado, pues la identificación

de sus componentes depende de ella. Lara,

que era autodidacta y no tenía idea de filología, no se planteó tales problemas

y obvió las dificultades de interpretación que se le presentaron, agregando, suprimiendo

y cambiando sílabas y palabras, al extremo de reescribir los textos de acuerdo

a lo que, en su criterio, debían haber sido.

Por añadidura, Lara no le señaló al lector que había hecho sufrir

alteraciones a los textos.

Por otra parte, no vaciló en incluir en su antología de

la literatura quechua prehispánica, poemas procedentes de cancioneros modernos

(como aquellos, inéditos [que nadie vio, excepto el], de los bolivianos Vásquez y Méndez, o el que había

publicado el peruano Farfán), o de la Antología

ecuatoriana de Juan León Mera. Para asignar

estos textos a la época incaica, Lara se basó únicamente en dos criterios: la

ausencia de referencias explícitas al cristianismo y la pureza idiomática -o lo

que le parecía tal-.

Ahora bien, Lara

ignoraba totalmente la riqueza de la literatura erudita republicana, en

particular de la tradición purista e incaísta del Cuzco, a la que se deben

muchos de los textos que presenta como incaicos. Algunos de los cantos que tomó de la

antología de Farfán y presentó como prehispánicos, son en realidad, obras

compuestas en el siglo XX y que fueron muy populares en el Cuzco: Intillay

rawraninñan por ejemplo, es el segundo harawi de la tragicomedia T'ikahina que Nemesio Zúñiga Cazorla

escribió en 1917(29). Más tarde, en La literatura de los quechuas, contó

que un "indio" de Apoyaya le había revelado haber presenciado la

representación de un drama en un quechua puro, de tema incaico, titulado Utqha Páuqar. Aunque no pudo conseguir el texto de Utqha Páuqar, reseñó la obra en La

Literatura... reproduciendo el argumento tal como se lo había narrado su

informante, y presentando el drama como "indiscutiblemente

prehispánico"(30). Sin embargo, el

resumen que proporciona muestra que Utqha Páuqar no es sino Utqha Maita, drama escrito por Mariano

Rodríguez en 1914, y que debió formar parte del repertorio de una de las compañías

incaicas cuzqueñas que viajaron a Bolivia entre fines de la década de 1910 y

principios de la de 1920. Son sólo unos cuantos

ejemplos de la ligereza y arbitrariedad con las cuales Lara constituyó y

estableció un corpus de literatura prehispánica. No obró de otra forma al "purificar",

reescribir y completar Tragedia. Ésta no hace sino llevar a su extremo la

mistificación histórico literaria iniciada en el ensayo de 1947.

Conclusión

Tragedia reúne todas las características de la tradición

de la falsificación en la literatura occidental: la de un documento original,

vagamente mencionado en una fuente antigua, encontrado en un lugar difícilmente

accesible e impreciso(31), luego copiado y finalmente perdido.

Por más escaso que sea el mérito literario de esta obra

-pues está plagada de calcos del español-, el caso de Tragedia es ejemplar porque presenta un proceso particularmente

completo de superchería literaria. Primero porque la aparición del documento

falso está precedida por una espera constituida

paulatinamente, a lo largo de varias generaciones. Luego porque, quince años después de su publicación, un incauto antropólogo

extranjero [Nathan Wachtel] asegura la fama del documento al utilizarlo como su fuente principal

sobre la "visión de los vencidos".

Por fin, el extraordinario texto es objeto de varias

reediciones(32) en las que la cuestión del origen del documento no se considera

como un problema sino como ya resuelta por los estudiosos anteriores. Aun cuando varios autores presentan pruebas

filológicas del fraude, la obra sigue suscitando una captación sentimental

-entre quienes sólo la pueden leer en versión castellana- y se mantiene cierta

creencia en su autenticidad.

Es probable que Lara pensara que la erudición histórica y

lingüística que creía tener, así como su identificación espiritual con el mundo

autóctono, garantizaban la autenticidad cultural de los "retoques"

que había hecho sufrir al texto de base.

Su mentira en cuanto a las circunstancias en que el manuscrito había

llegado a sus manos debió parecerle excusable y necesaria porque la llevaba a

efecto del bien de una categoría social explotada y despreciada. Como él mismo lo relató, su vocación fue,

desde aquel día en que asistió a una representación de Ollantay, la de dar dignidad al pueblo quechua a través de la literatura

y el ensayo. Por eso, su actitud ante la

cultura incaica fue la de un apologista y no de un historiador y un

filólogo. Sin embargo, la identificación

y la edición de textos quechuas antiguos hubieran exigido que lo fuera.

Hoy, Tragedia debe

mirarse como una curiosidad producida por el indigenismo tardío y no como un testimonio

del teatro popular andino, ni menos de un teatro incaico.

Notas

01. Los estudios más importantes al respecto son los de

Berta Ares (1992) y Pierre Duviols (1999, 2000)

02. La referencia más antigua es la del viajero francés A.

Frézier (1995 [1716] : 249-250) y concierne al Perú.

03. Por ejemplo, los estudios ya citados de B. Ares y P.

Duviols

04. La citaré aquí a través de su reedición de 1989

05. Por ej. Watchel (1971), que no analiza ninguna otra

variante y repite las afirmaciones de Lara sin examen crítico, o Husson (2001),

que considera la Tragedia como el reflejo cercano de un prototipo común a toda

esa tradición, también tomando al pie de la

letra lo que Lara escribe en el estudio preliminar de su edición de esta

obra. El prestigio académico de Wachtel

contribuyó a reforzar la tesis de Lara según la cual Tragedia y la tradición

folklorizada que se derivaría de ella, constituirían los restos de una

dramaturgia andina prehispánica.

06. Lara, J. 1989, p. 23

07. Copiado por el peruano César Guardia Mayorga, quien se

lo prestó a Lara en 1955

08. Itier, C. 2006

09. Itier, C. 1995, 2000a

10. Se trata probablemente de la de Nemesio Zúñiga

Cazorla.

11. Lara, J. 1975, pp. 253-255

12. Lara, J. 1980, pp. 22-23

13. "Entre los dramas más notables del quechua se

cuenta el de Ollanta. Uscapaukar,

la muerte de Atahuallpa, la de Titu Cusi Yupanqui y otros pequeños que aún se

representan en algunos pueblos del interior,

en la octava el Corpus Christi e invención de la Cruz" (1874, . 140). Lara conocía el libro de Anchorena y tomó de ese autor su

tipología de los géneros de la literatura quechua. Su empleo del término wanka, con el significado de "tragedia" -que figura en el

título mismo de Tragedia- procede de

Anchorena, quien escribe: "El huancay y el aranhuay son poesías

dramáticas, que no se cantan, correspondientes el primero a la tragedia, y el segundo a la comedia, y

se componen de versos sueltos ó

asonantes de ocho a diez sílabas" (1874, p. 140). Anchorena es el único autor, antes de Lara,

en establecer una relación entre wanka(y)

y tragedia. En la actualidad el término wanka designa, en quechua ayacuchano y

cuzqueño, un canto de siembra ejecutado por mujeres que se tapan la boca con su

vestido, y en el quechua del norte del dept. de La Paz, cualquier tipo de

canto. Su acuñación en el sentido de

"tragedia" carece totalmente de base lingüística, como también sucede

con casi todo el resto del vocabulario meta literario quechua empleado por el

autor peruano (y en consecuencia, por Lara).

14. Pacheco Zegarra, G. 1878, p. LXXXiX

15. Middendorf, E. 1891, prólogo

16. Vienrich, A. 1999, pp. 51-53

17. Farfán, J.M.B . 1942, pp. 543-546

18. Anónimo, 1955, p. 5

19. Lara, J. 1986, pp. 60-68

20. Meneses, T. 1981-1986, pp. 3-170

21. Lara, J. 1947, p. 67.

22. Lara, J. 1947, pp. 67-68

23. Lara, J. 1947, p. 93.

24. Lara, J. 1947, p. 107.

25. Lara, J. 1980, p. 38-39

26. Lara, J. 1980, p. 26

27. Lara, J. 1980, p. 160

28. Itier, C. 2000a,

pp. 105-106

29. Itier, C. 1995.

30. Lara, J. 1961, pp. 90-91

31. Lara apunta solamente que el dueño vivía "en una

comarca de la provincia Alonso de Ibáñez en Potosí", p. 23.

32. Meneses, T. 1983, Silva Santisteban 2000, Husson

2001.

Bibliografía

ANCHORENA, José

Dionisio

Gramática quechua ó del idioma del

Imperio de los Incas. Lima, Imprenta

del Estado, 1874.

ANONIMO

Apu Inca Atawallpaman. Elegía quechua anónima. Recogida por J.M.B. Farfán. Introducción de José María Arguedas. Lima, Juan Mejía Baca & P.L. Villanueva

Editores, 1955.

ARES

QUEIJA, Berta

"Representaciones dramáticas de la conquista: el pasado al servicio del

presente". Revista de Indias, 52

(195-196). Madrid, CSIC, 1992, pp.

231-250

DUVIOLS,

Pierre

-"La representación bilingüe de "La muerte de Atahuallpa" en

Manás (Cajatambo) y sus fuentes literarias". Histórica 23(2). Lima, Pontificia Universidad Católica del

Perú, 1999, pp. 367-392.

-"Las representaciones andinas de

"La muerte de Atahuallpa". Sus

orígenes culturales y sus fuentes".

En: Tradición culta y sociedad colonial.

La formación del pensamiento iberoamericano, ed. Karl Kohut y Sonia

Rose. Madrid, Iberoamericana, 2000, pp.

213-248

FARFÁN,

José María Benigno

"Poesía folklórica quechua. 117

poemas quechuas en el idioma original y traducidos al castellano".

Revista del Instituto de Antropología de la Universidad

de Tucumán, vol. 2, núm. 12. Tucumán, Universidad

Nacional de Tucumán, 1942.

FRÉZIER,

Amédée

Relation du voyage de la Mer du Sud aux

côtes deu Chili et du Pérou. París,

Utz, 1995.

HUSSON,

Jean-Phillippe

La mort de'Ataw Wallpa au la fin de

l'Empire des Incas. Tragédie anonyme en

langue quechua du milieu du XVIe siécle- Édition critíque trilingue

(quechua-espagnol-français).

Traduction, commentaire et notes de... Avant-propos de Nathan Wachtel. Genéve, patiño, 2001.

ITIER,

César

-El teatro quechua en el Cuzco. Tomo I:

Dramas y comedias de Nemesio Zúñiga Cazorla. Lima, Instituto Francés de Estudios Andinos

- Centro de Estudios Regionales Andinos

Bartolomé de Las Casas, 1995.

-El teatro quechua en el Cuzco. Tomo II: Indigenismo, lengua y literatura en

el Perú moderno. Sumaqt'ika de Nicanor Jara (1899), Manco II

de Lusi Ochoa Guevara (1921). Lima,

Instituto Francés de Estudios Andinos -

Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de Las Casas, 2000ª

-"¿Visión de los vencidos o falsificación? Datación y autoría de la Tragediade la Muerte de Atahuallpa".

Bulletin de l?Institut Français d'Etudes Andines, 30(1). Lima, 2000b, pp. 103-121.

-"Ollantay, Antonio Valdez y la rebelión de Thupa Amaru". Histórica,

30(1). Lima, Pontificia Universidad

Católica del Perú, 2006, pp. 65-97.

LARA,

Jesús

-La poesía quechua. México-Buenos Aires, FOndo de Cultura

Económica, 1947.

-La literatura de los quechuas. Ensayo y antología. La Paz, Los amigos del libro, 1975.

-Ta'puy Ja'yniy. Entrevistas. Presentación y compilación, Luis H. Antezana

J. Cochabamba, Los amigos del libro,

1980.

-Wiñaypaj (para siempre). Relato íntimo (póstumo). Revisión, explicación, epílogo y notas de Mario

Lara López. La Paz-Cochabamba, Los

amigos del libro, 1986.

-Tragedia del fin de Atawallpa. Versión en español y estudio preliminar de...

La Paz, Ediciones del sol-Los amigos del

libro, edición bilingüe, 1989.

MENESES,

Teodoro

-"La muerte de Atahuallpa", San Marcos, 21-22. Lima, Universidad Nacional Mayor de San

Marcos, 1981-1986, pp. 3-170.

-Teatro quechua colonial. Antología.

Lima, ediciones

Edubanco, 1983.

MIDDENDORF, Ernst

Dramatische und Lyrische Dichtungen del

Keshwa Sprache. Leipzig,

Brockhaus, 1891.

PACHECO

ZEGARRA, Gavino

Ollantaï, drame en vers quechuas du temps

des Incas. Traduit et commenté

par... Paris, Maisonneuve & Cie.,

1878.

SILVA-SANTISTEBAN,

Ricardo

Antología General del Teatro

Peruano. I, Teatro quechua. Selección, prólogo y bibliografía de... Lima,

Banco Continental-Pontificia Universidad Católica del perú, 2000.

UNZUETA,

Mario

Azucenas quechuas. Fábulas quechuas. Lima, Ediciones Lux, 1999 [1905 y 1906]

WACHTEL,

Nathan

La visión des vaincus. Les indiens du Pérou debant la Conquête

espagnole. Paris, Gallimard, 1971.

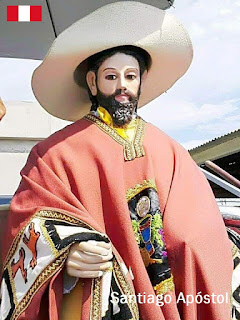

Kero con escenas de batallas entre incas y españoles

(Imagen incluida en

Bruinaud 2012, tomada de Flores Ochoa et al., 1998: XIV)